AI智能体的本质是什么?智能体的发展

过去两年,"AI智能体(AI Agent)"这个词的出镜率高得惊人。

你可能在各种峰会上听过它,在朋友圈看过相关文章,甚至在公司内部会议上也被要求"研究一下Agent"。有人说它是"AI的下半场",有人说它将"重新定义所有应用",还有人直接断言"不懂Agent,就会被时代抛弃"。

但问题是:大多数人对智能体的理解,都停留在一个巨大的误区里。

很多人以为,智能体就是"更聪明的ChatGPT",或者是"能调用几个API的聊天机器人"。这种理解不能说错,但严重低估了智能体的本质。

真正的智能体,不是用来"聊天"的,而是用来"做事"的。它不是你的对话伙伴,而是你的数字化执行助手。它能理解你的目标,自主规划路径,调用工具完成任务,甚至在遇到问题时主动纠错。

今天这篇文章,我们不讲那些空洞的概念和炫酷的愿景。我们要做的,是帮你建立一套关于智能体的完整认知框架——从它的底层逻辑,到设计方法,再到安全边界,一次性讲透。

如果你是产品经理、技术管理者、开发者,或者只是对AI未来充满好奇的学习者,这篇文章会让你真正理解:智能体到底是什么?为什么它值得你重视?以及,如何从零开始构建一个可用的Agent系统?

第二段:智能体的本质:从"对话"到"行动"

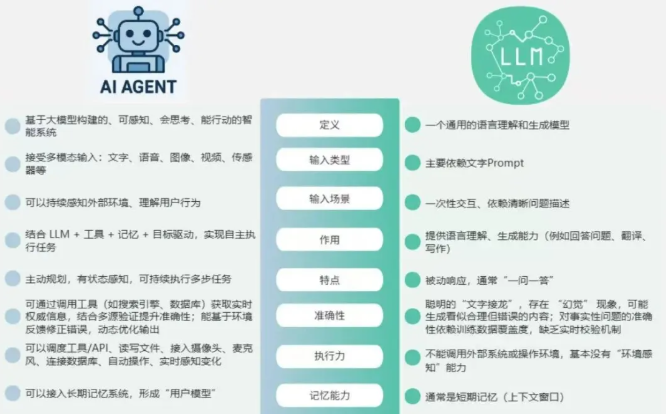

要真正理解智能体,我们得先搞清楚一个核心问题:它和普通的大语言模型(LLM)到底有什么区别?

很多人第一次接触ChatGPT时,会被它的对话能力震撼。你问它问题,它能给出像模像样的回答;你让它写文案,它能生成还不错的内容。但你有没有发现一个问题?它只能"说",不能"做"。

比如,你问ChatGPT:"帮我查一下明天北京到上海的机票。"它会告诉你:"我无法直接查询实时信息,但你可以去携程或飞猪搜索……"然后给你一堆建议。

但如果是一个智能体呢?它会:

1.理解你的需求(明天、北京到上海、机票)

2.调用航班查询API,获取实时数据

3.根据价格、时间、航司等维度筛选

4.把结果整理成表格返回给你

5.如果你说"太贵了",它还能自动调整筛选条件重新查询

看出区别了吗?LLM是"对话引擎",而智能体是"行动引擎"。

我们可以用一个更直观的类比:

| 对比维度 | 普通LLM(如ChatGPT) | AI智能体(Agent) |

|---|---|---|

| 角色定位 | 知识顾问 | 执行助手 |

| 核心能力 | 理解+生成文本 | 理解+规划+执行任务 |

| 工作方式 | 一问一答 | 自主循环(目标→规划→行动→反馈) |

| 能否调用外部工具 | 不能(除非人工集成) | 能(主动调用API、数据库、代码等) |

| 典型场景 | 写文案、答疑、头脑风暴 | 自动化流程、数据分析、复杂任务执行 |

智能体的本质,是"LLM + 工具 + 自主决策能力"的组合体。

LLM提供"大脑"(理解和推理能力),工具提供"手脚"(执行能力),而自主决策能力则让它能像人一样,根据目标灵活调整行动路径。

这就是为什么业界会说"智能体是AI的下半场"——因为它让AI真正从"信息处理"走向了"任务执行",从"辅助工具"变成了"自主系统"。

如果说ChatGPT是一个能跟你聊天的图书管理员,那么智能体就是一个能帮你办事的私人助理。

第三段:三大特征拆解:LLM驱动+工具能力+安全边界

理解了智能体的本质后,我们来拆解它的三大核心特征。这三个特征,决定了一个系统是不是真正的智能体,以及它能做到什么程度。

特征一:LLM驱动——智能体的"大脑"

智能体的第一个特征,是必须由大语言模型(LLM)驱动。

为什么一定要LLM?因为只有LLM才具备理解自然语言、进行复杂推理、灵活处理不确定性的能力。

传统的自动化系统(比如RPA机器人)也能执行任务,但它们只能按照预设的规则和流程机械运行。一旦遇到没见过的情况,就会卡住。

而LLM驱动的智能体不同。它能:

•

理解模糊指令:"帮我整理一下这个月的销售数据"(具体怎么整理?按什么维度?它能自己判断)

•

动态调整策略:如果第一次查询没结果,它会换个思路重新尝试

•

处理复杂推理:比如"如果库存低于100,就发预警;如果连续三天低于50,就自动下单"

这种灵活性,是传统规则引擎做不到的。

特征二:工具能力——智能体的"手脚"

光有大脑还不够,智能体必须能"动手做事"。这就需要工具(Tools)。

工具可以是:

•

API接口:调用天气查询、航班搜索、支付系统等外部服务

•

数据库:读取或写入业务数据

•

代码执行器:运行Python脚本进行数据分析或可视化

•

文件系统:读取文档、生成报告、保存结果

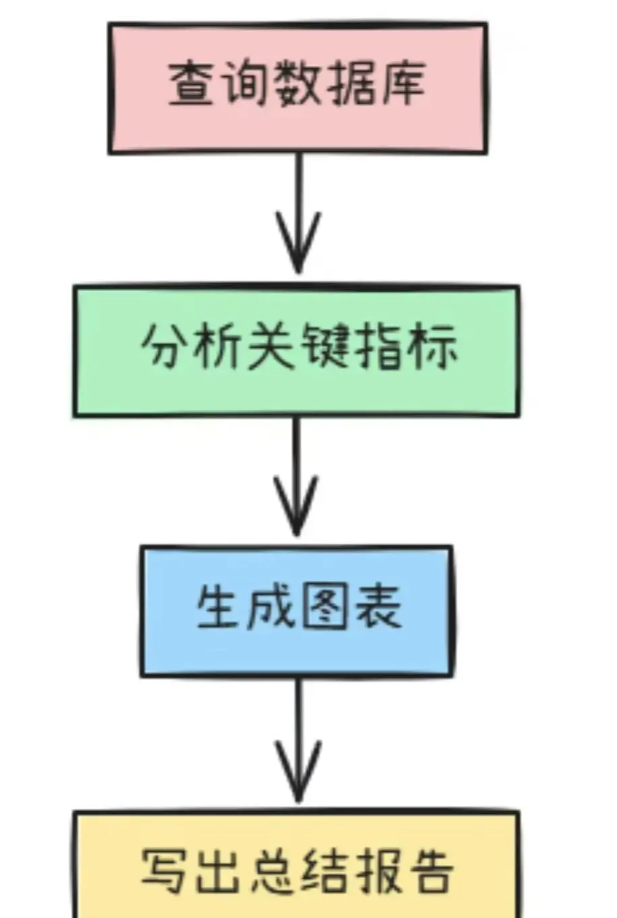

举个例子,一个"销售数据分析智能体"可能需要这些工具:

1

query_database(sql) - 从数据库查询销售数据

2

run_python_code(code) - 执行数据清洗和统计分析

3

generate_chart(data, type) - 生成可视化图表

4

send_email(to, subject, content) - 发送分析报告

工具的设计质量,直接决定了智能体的能力边界。

好的工具设计有三个原则:

•

单一职责:每个工具只做一件事,功能清晰

•

参数明确:工具的输入输出要有清晰的定义

•

容错性强:要能处理异常情况并返回有用的错误信息

特征三:安全边界——智能体的"护栏"

这是最容易被忽视,但也是最关键的特征。

智能体具有自主决策能力,这意味着它可能会做出你意想不到的行为。如果没有安全边界,后果可能很严重:

•

删除重要数据

•

发送错误的邮件给客户

•

执行高成本的API调用(比如连续调用收费服务导致账单爆炸)

•

陷入死循环无法退出

因此,每个智能体都必须设计"护栏"(Guardrails):

输入层护栏:

•

过滤恶意指令(比如"忽略之前所有指令")

•

验证用户权限(不同角色能做的事不同)

执行层护栏:

•

工具调用次数限制(防止死循环)

•

敏感操作二次确认(比如删除数据前必须人工确认)

•

资源消耗上限(API调用次数、执行时间等)

输出层护栏:

•

内容审核(防止生成不当内容)

•

结果验证(检查输出是否符合预期格式)

一个没有护栏的智能体,就像一辆没有刹车的汽车——看起来很快,但随时可能失控。

第四段:场景判断法则:规则引擎vs智能体的分水岭

理解了智能体的三大特征,接下来的问题是:什么时候该用智能体?什么时候用传统的规则引擎就够了?

这是很多技术管理者和产品经理最纠结的问题。毕竟,智能体的开发成本、维护成本、不确定性都比传统方案高。如果能用简单方案解决,为什么要用复杂的?

我给你一个判断法则:看任务的"确定性"和"复杂度"。

我们可以用一个二维矩阵来判断:

复杂度高 ↑ | 规则引擎 | 智能体 (可预测) | (需灵活) | ──────────────┼──────────────→ | 确定性低 硬编码 | 智能体 (固定流程) | (高度动态) | 复杂度低什么时候用规则引擎?

•

任务流程固定,步骤清晰

•

输入输出可预测

•

不需要理解自然语言

•

对准确性要求极高(比如金融交易)

例子:电商订单状态流转(下单→支付→发货→签收),每个状态的触发条件都很明确,用规则引擎就够了。

什么时候用智能体?

•

任务需要理解自然语言指令

•

需要处理多样化、不确定的输入

•

需要动态规划执行路径

•

需要在多个工具之间灵活切换

例子:客户咨询处理。客户的问题千奇百怪,可能需要查订单、查物流、申请退款、咨询政策……智能体能根据对话内容动态决定调用哪些工具。

一个更具体的判断清单

如果你的任务符合以下3条以上,就应该考虑用智能体:

•

✅ 需要理解用户的自然语言输入

•

✅ 执行路径不固定,需要根据中间结果动态调整

•

✅ 需要调用多个外部工具或API

•

✅ 任务目标明确,但实现方式灵活

•

✅ 需要处理异常情况并自主纠错

•

✅ 人工处理成本高,但规则难以穷举

记住一个原则:能用规则解决的,就别用智能体。但如果规则已经复杂到难以维护,或者根本写不出规则,那就是智能体的舞台。

第五段:设计智能体的知识体系:模型选择、工具定义、指令配置好,现在我们进入实战部分:如何从零开始设计一个智能体?

设计智能体有三个核心环节:选模型、定义工具、写指令。我们一个个来拆解。

环节一:模型选择——给智能体配个合适的"大脑"

不是所有LLM都适合做智能体的大脑。你需要考虑三个维度:

1. 推理能力

智能体需要频繁做决策("现在该调用哪个工具?""这个结果对不对?""下一步该干什么?"),所以模型的推理能力至关重要。

•

高推理能力:GPT-4、Claude 3 Opus、Gemini 1.5 Pro

•

中等推理能力:GPT-3.5、Claude 3 Sonnet

•

低推理能力:小参数开源模型(不建议用于复杂智能体)

2. 工具调用能力(Function Calling)

主流LLM都支持Function Calling,但质量差异很大。GPT-4和Claude在这方面表现最好,能准确理解工具定义并生成正确的调用参数。

3. 成本与速度

智能体可能需要多轮调用LLM(规划→执行→检查→调整),成本会快速累积。你需要在能力和成本之间找平衡。

我的建议:

•

复杂任务:用GPT-4或Claude 3 Opus

•

中等任务:用GPT-3.5-turbo或Claude 3 Sonnet

•

简单任务:可以尝试开源模型(但要充分测试)

环节二:工具定义——给智能体装上"手脚"

工具定义是智能体设计的核心。一个好的工具定义包括三部分:

1. 工具名称(清晰、语义明确)

•

✅ 好的命名:search_customer_orders

•

❌ 差的命名:query(太模糊)

2. 功能描述(告诉LLM这个工具是干什么的)

"根据客户ID查询该客户的所有历史订单,返回订单号、日期、金额、状态等信息"3. 参数定义(输入什么?输出什么?)

{ "name": "search_customer_orders", "description": "根据客户ID查询历史订单", "parameters": { "customer_id": { "type": "string", "description": "客户的唯一标识ID" }, "start_date": { "type": "string", "description": "查询起始日期,格式YYYY-MM-DD,可选" } }}工具设计的三个黄金原则:

•

原子化:一个工具只做一件事

•

明确性:参数和返回值要有清晰的定义

•

容错性:要能处理异常并返回有意义的错误信息

环节三:指令配置——给智能体写"工作手册"

指令(Prompt/Instructions)是智能体的"行为准则"。它告诉智能体:

•

你是谁?你的职责是什么?

•

你应该怎么思考和行动?

•

什么能做,什么不能做?

一个好的智能体指令通常包括:

1. 角色定位

你是一个销售数据分析助手,专门帮助销售团队快速获取和分析业务数据。2. 工作流程

当用户提出需求时,你应该:1. 明确用户想要什么数据2. 选择合适的工具查询数据3. 对数据进行分析和可视化4. 用清晰的语言解释结果3. 行为约束

- 如果数据查询失败,要告诉用户原因,不要编造数据- 涉及敏感数据时,要先确认用户权限- 每次工具调用后,要检查结果是否合理4. 输出格式

分析结果请按以下格式输出:- 核心发现(3条以内)- 数据明细(表格形式)- 建议行动(如果适用)一个完整的指令示例:

你是一个客户服务智能体,负责处理客户咨询和问题解决。你的工作流程:1. 理解客户问题2. 查询相关信息(订单、物流、政策等)3. 给出解决方案4. 如果无法解决,升级给人工客服你可以使用的工具:- search_order: 查询订单信息- track_shipment: 查询物流状态- initiate_refund: 发起退款流程- escalate_to_human: 转人工行为准则:- 始终保持礼貌和专业- 不要承诺你无法兑现的事情- 涉及退款等敏感操作时,要二次确认- 如果连续3次无法解决问题,主动转人工第六段:架构进化:从单体到多体协作

当你掌握了单个智能体的设计方法后,下一个问题来了:什么时候需要多个智能体协作?怎么设计多智能体系统?

单体智能体 vs 多智能体:什么时候该升级?

单体智能体适合的场景:

•

任务领域单一(比如只做客服,或只做数据分析)

•

工具数量有限(10个以内)

•

决策链路简单(3-5步能完成)

多智能体适合的场景:

•

任务跨多个专业领域(比如既要写代码,又要做设计,还要写文档)

•

单个智能体的工具太多,导致决策混乱

•

需要不同角色的"专家"协作(比如一个负责规划,一个负责执行,一个负责审核)

一个判断标准:如果你的单体智能体的系统指令超过1000字,工具超过15个,就该考虑拆分成多智能体了。

多智能体的三种协作模式

模式一:顺序协作(Pipeline)

多个智能体按固定顺序依次处理任务,像流水线一样。

例子:内容生产流水线

1

选题智能体:根据热点和数据分析,提出选题建议

2

写作智能体:根据选题生成文章初稿

3

编辑智能体:审核文章,提出修改意见

4

发布智能体:格式化并发布到各平台

适用场景:任务流程固定,每个环节职责清晰

模式二:并行协作(Parallel)

多个智能体同时处理不同子任务,最后汇总结果。

例子:市场调研系统

•

竞品分析智能体:分析竞争对手的产品和策略

•

用户调研智能体:收集和分析用户反馈

•

行业趋势智能体:追踪行业动态和技术趋势

•

汇总智能体:整合三方信息,生成综合报告

适用场景:子任务相对独立,可以并行处理

模式三:动态协作(Dynamic)

有一个"协调者"智能体,根据任务动态分配给不同的"专家"智能体。

例子:企业AI助手

•

协调者:理解用户需求,决定调用哪个专家

•

数据分析专家:处理数据查询和分析任务

•

文档处理专家:处理文档生成和编辑任务

•

客户服务专家:处理客户咨询和问题

适用场景:任务类型多样,需要灵活调度

多智能体系统的设计要点

1. 清晰的职责边界

每个智能体的职责要明确,避免重叠和冲突。

2. 标准化的通信协议

智能体之间如何传递信息?用什么格式?要有统一标准。

3. 协调机制

谁来决定任务分配?如何处理冲突?如何保证整体目标达成?

4. 容错设计

如果某个智能体失败了怎么办?要有降级方案。

一个简单的多智能体代码示例:

class AgentOrchestrator: def __init__(self): self.research_agent = ResearchAgent() self.writing_agent = WritingAgent() self.editing_agent = EditingAgent() def create_article(self, topic): # 第一步:调研 research_result = self.research_agent.research(topic) # 第二步:写作 draft = self.writing_agent.write( topic=topic, research=research_result ) # 第三步:编辑 final_article = self.editing_agent.edit(draft) return final_article记住:多智能体不是为了炫技,而是为了解决单体智能体无法高效处理的复杂问题。如果单体够用,就别过度设计。

第七段:护栏体系+未来展望

我们已经讲完了智能体的认知框架、设计方法和架构演进。最后,我们来聊聊两个最关键的问题:如何确保智能体安全可控?以及,智能体时代会带来什么机会?

护栏体系:让智能体在"轨道"上运行

前面我们提到了安全边界的重要性,现在我们来看一个完整的护栏体系应该包括什么。

第一层:输入验证

•

意图识别:判断用户请求是否合法(过滤恶意指令、越权操作)

•

参数校验:检查输入参数是否符合预期格式和范围

•

权限控制:验证用户是否有权限执行该操作

第二层:执行控制

•

调用次数限制:防止智能体陷入死循环(比如最多调用工具20次)

•

超时保护:单次任务执行时间不超过X秒

•

成本控制:API调用费用不超过预算

•

敏感操作确认:删除、支付等高风险操作需要人工确认

第三层:输出审核

•

内容过滤:检查输出是否包含敏感信息、不当内容

•

格式验证:确保输出符合预期格式

•

结果校验:对关键结果进行合理性检查

第四层:监控与审计

•

全链路日志:记录每次调用的输入、输出、工具使用情况

•

异常告警:出现异常行为时实时通知

•

定期审计:分析智能体的行为模式,发现潜在问题

一个实际的护栏配置示例:

guardrails = { "max_iterations": 20, # 最多循环20次 "timeout": 300, # 单次任务最多5分钟 "max_cost": 1.0, # 单次任务成本不超过1美元 "require_confirmation": [ # 需要人工确认的操作 "delete_data", "send_email_to_customer", "make_payment" ], "forbidden_actions": [ # 禁止的操作 "access_system_files", "modify_database_schema" ], "output_filters": [ # 输出过滤规则 "no_personal_info", "no_offensive_content" ]}护栏不是限制智能体的能力,而是让它在安全的范围内发挥最大价值。

智能体时代的机会与展望

最后,我们来聊聊未来。

智能体正在重塑三个层面:

1. 应用层:从"工具"到"助手"

未来的应用不再是被动等待用户操作的工具,而是能主动理解需求、自主完成任务的助手。

传统CRM:你要手动录入客户信息、跟进记录

智能体CRM:它自动从邮件、会议中提取信息,主动提醒你跟进,甚至帮你起草邮件

2. 交互层:从"点击"到"对话"

未来我们和软件的交互方式会从"点按钮"变成"说需求"。

传统数据分析:你要学SQL、学BI工具、学数据可视化

智能体数据分析:你说"帮我看看上个月销售下滑的原因",它自动查询、分析、出图、给结论

3. 架构层:从"单体应用"到"智能体网络"

未来的软件系统可能不再是一个个独立的应用,而是由多个智能体协作组成的网络。

你的"个人智能体"了解你的偏好和需求

它可以和企业的"客服智能体"对话,帮你解决问题

也可以和电商的"导购智能体"协作,帮你找到最合适的商品

这意味着什么机会?

对开发者:

学会设计和训练智能体,将成为核心竞争力

工具开发(为智能体提供能力)会成为新的生态

对产品经理:

需要重新思考产品形态(从界面设计到对话设计)

需要理解智能体的能力边界和应用场景

对创业者:

垂直领域的专业智能体(法律、医疗、教育)有巨大机会

智能体开发平台、工具链、安全服务都是新赛道

对企业:

用智能体重构业务流程,提升效率

用智能体创造新的用户体验和商业模式

最后的最后

智能体不是科幻,不是概念,而是正在发生的现实。

它不会取代所有软件,但会重新定义我们和软件的关系。

从"我要学会用软件",到"软件要学会懂我"。

这就是AI的下半场。

而现在,这场变革才刚刚开始。

你准备好了吗?

本文内容仅供参考,不构成任何专业建议。使用本文提供的信息时,请自行判断并承担相应风险。