AI提示词会成为法律科技产品的竞争壁垒吗?

随着AI技术的迅猛发展,曾经被认为至关重要的“护城河”正逐渐消失,取而代之的,是前所未有的速度竞争。

2022年,有一位创作者将自己精心编写的AI生图提示词视为商业机密,甚至为此打了三年的官司。

然而,到了2025年11月6日,法院的判决结果终于揭晓——原告败诉。

前几天,我在“上海高院”公众号上看到一篇文章,标题是《是否属于作品?上海首例涉AI提示词著作权案今日宣判》。

然而,我不得不说,尽管这是一起具有开创性的案例,但判决结果本身似乎已经不再那么重要了。毕竟,在过去的三年里,提示词已经从最初的“核心竞争力”逐渐演变为“AI领域的基础设施”。

这起案件的争议焦点并非AI生成的图片本身,而是图片生成过程中,用户输入的那一串文字——提示词。

01.

AI提示词的

著作权争议

本案的原告是一家专注于美术创作的公司。2022年,他们编写了六组用于在AI绘画平台Midjourney上生成图片的提示词。这些提示词包含了大量的细节和创作指引,具体而言,它们是如何构成的呢?让我通过一个例子来给你说明:

例如其中一组提示词是:

“Art Nouveau style illustration of Aquamarines Stygiomedusa gigantea, by Alphonse Maria Mucha, Ancient hand-painted manuscripts, Papyrus, Complex and delicate jellyfish texture, Gorgeous gold inlaid wooden picture frame, Mirror symmetry”

看到这串描述,也许你会觉得有些困惑,甚至不明白这到底是什么意思。把它翻译成中文,大致意思为:

“巨型海蓝宝石冥河水母的新艺术风格插图,阿尔丰斯·穆夏的创作风格,古代手绘手稿,纸莎草,复杂细腻的水母质感,华丽的镶金木制相框,镜面对称”。

如果你没有接触过AI绘画工具,可能会觉得这串文字相当奇怪,它看起来像是由多个零散的短语组成,甚至不像一句完整的话。

为什么会这样呢?其实,在AI绘画领域,这串文字正是所谓的“提示词”——一种能够指导AI生成特定图像的指令。简单来说,用户输入这些词语后,AI根据这些描述生成符合要求的图片。

在2022年,这类能够精准编写提示词的能力是非常稀缺的,因此,创作者们往往将这些提示词视为自己的“秘密武器”,像保护自己宝贵的创作一样,严密保护这些提示词。

然而,随着时间的推移,原告逐渐发现,自己编写的这些提示词被其他人使用。具体来说,有两名被告在小红书平台和他们出版的书籍中,使用了与原告生成的图像几乎一模一样的作品。更为关键的是,通过在Midjourney平台的搜索,原告发现这些画作正是由他们所编写的那六组提示词生成的。

面对这种情况,原告认为自己的著作权遭到侵犯,于是向法院提起了诉讼。他们认为,这些提示词是自己创作的文字作品,属于知识产权范畴,而被告使用这些提示词生成并发布的图片,侵犯了他们的著作权。

被告对此当然不认账,他们的辩解也很直接。他们认为,提示词仅仅是简单的词语拼接,不能被视为创作性作品,而是属于思想范畴,因此不受著作权法保护;此外,Midjourney平台的服务条款明确表示,平台上的提示词本身就是公开的,任何人都可以使用,不构成侵权。

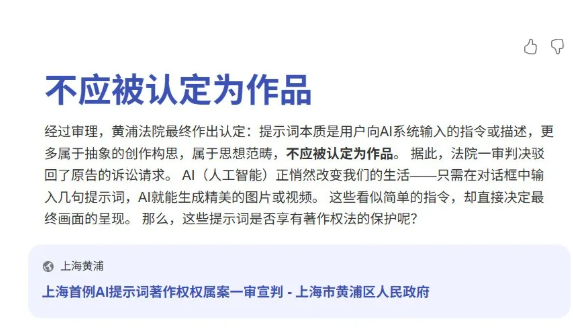

最终,法院作出判决,驳回了原告的全部诉讼请求。法院的判决理由十分清晰,核心观点如下:

黄浦区人民法院经审理后认为:

涉案六组提示词采用的基本结构为艺术风格、主体元素、材质与细节、科学语境和主要构图,本质是用户输入AI系统的指令或描述,用于引导生成特定图片。

从形式上看,它们虽包含多类元素,但各元素间仅为简单罗列,缺乏语法逻辑关联;关键词组无序组合,既无层次递进,也无场景化叙事顺序。从独创性角度分析,这些提示词缺乏作者的个性化特征,所选用的艺术风格、材质细节等均属该领域常规表达,未体现作者独特的审美视角或艺术判断。

同时,涉案提示词仅体现抽象的创作想法和指令集合,核心是对画面元素、艺术风格、呈现形式等的罗列与描述,这些内容更多属于抽象的创作构思,属于思想范畴。

因此,涉案提示词虽反映一定的创作意图,但没有体现出作者在表达层面的个性化智力投入,不应认定为作品。原告对提示词不享有著作权,自然无权主张著作权侵权。

换句话说,法院认为这些提示词的作用就像是一个购物清单,列举了需要的艺术风格、图案、材质等信息,但它们并没有呈现出创作者的独特思维和艺术表现。对于著作权法而言,保护的是创作过程中的“表达”,而非“思想”。

具体来说,法院指出,提示词虽然是用来指导AI生成图片的,但这些文字本身并不具备足够的创作性和个性化特征,因此不能认定为“作品”。

与此相对的是,著作权法对作品的保护要求具有一定的独创性,即创作必须体现出作者的个性化表达。而这些提示词,更多是提供了一种框架或思路,并不具备独立的艺术表现性。因此,它们并不符合著作权法的保护范围。

法院进一步解释,提示词的作用在于传达创作的想法,而不是展示创作的最终形式。用一句通俗的话来说,这些提示词就像是“创作的种子”,而非已经生长成型的“作品”。因此,虽然它们可能在某种程度上具有创意,但它们的性质更多是属于思想领域,而非表达领域。

02.

AI的3年狂奔

没有“漫长的季节”

这里分享一个更值得关注的视角:这个案件从2022年起诉到2025年宣判,整整耗时三年时间。而在这三年里,AI领域发生了翻天覆地的变化,尤其是提示词本身——它们早已从曾经的“核心竞争力”,转变为如今“AI能力的基础设施”。

而这三年间究竟发生了什么重要的事件,从而在三年后进行判决?

2022年11月,也正是在原告提起诉讼的那段时间,Midjourney刚刚发布了其V4版本。那时,用Midjourney生成图像,确实需要一些“手艺”和经验。你必须学会如何描述艺术风格,了解哪些艺术家的名字能够让生成的图片更加生动,同时还要掌握各类参数的运用方法——这是一项需要技巧的工作。

以这个案件中的提示词为例:“Art Nouveau style”、“by Alphonse Maria Mucha”、“Mirror symmetry”,这些词语背后都有特定的讲究和创作逻辑。那时,AI绘画圈内非常流行分享“咒语”,大家会在社群里交流哪些提示词能够生成更具艺术感的图片,类似于厨师们私下互相交流自己的拿手好菜,究竟是在炒菜前放点醋,还是在出锅收火前多洒一点香料。

这些年,随着AI技术的不断发展,提示词的角色也发生了巨大的变化。从一开始的创作秘诀,到如今作为AI能力的基础设施,提示词的价值逐渐被普通用户所认知和接受,不再是少数创作者的“秘密武器”,成为了广大用户日常使用AI绘画工具时的必备工具。

在AI时代,最大的风险并不是这道菜的“秘方”被别人知道了,而是当你还在紧守“秘方”时,整个行业客户的饮食习惯,已经发生了翻天覆地的变化。

尽管如此,回到这个案件,原告提起诉讼时,显然未曾意识到,在AI领域技术日新月异的背景下,提示词早已从最初的创作技巧,发展成了广泛普及的、几乎所有用户都可以触及的工具。这一转变,也成为了本案判决中不可忽视的背景因素。

短短三年,AI生图领域已经发生了翻天覆地的变化。这不仅仅表现在最终作品质量的提升上,更重要的是,AI如今已经能够“反推提示词”——这意味着什么呢?

目前,已经有不少工具和模型,你只需要上传一张图片,AI就能自动分析出这张图的生成提示词。举个例子,使用像豆包这样的工具,你只需上传一张图片,它就能根据图像内容反推出对应的提示词。更令人惊讶的是,Midjourney自身也内置了类似的功能——你只需要上传一张图,平台会自动生成四条描述性的提示词,这些提示词可以直接用来生成新的图像。

换句话说,如果你看到一幅好看的AI作品,想知道它是如何生成的,现在根本不需要询问原作者,AI系统自己就能告诉你答案。这意味着什么呢?提示词已经不再是秘密,曾经在社群里多数创作者们小心守护的“咒语”,现在已经可以通过反推工具轻松获取。

以这个案件为例,原告提起诉讼的那六组提示词,放到现在,你可以随便找一个AI模型输入图片或文字,模型立刻就能复制出来。甚至,你可以直接跟模型说:“我想要这种风格,但要做得更加有创意”,AI生成的图片可能比原始作品更具创意,甚至“青出于蓝而胜于蓝”。

不仅如此,提示词的使用门槛也大幅降低。从Midjourney的V4版本到现在的V7版本,最大的变化之一就是AI越来越能“听懂人话”。

在V4版本时,你必须使用“关键词+参数”的格式写提示词,这种方式就像写代码一样,需要讲究格式和细节。然而到了V5和V6版本,官方明确建议不再使用像“4k、16:9、逼真”这类冗余描述,而是可以直接使用自然语言表达你的需求——你不再需要担心格式问题,只需要简单明了地告诉AI你想要什么。

02.

当“护城河”不再具体

我们在哪里?

这种变化让我想起了早期使用搜索引擎的经历。最初,当大家使用Google时,都需要研究如何构建搜索关键词,比如布尔运算符、精确匹配等,感觉像是在学习一门编程语言。然而现在,当你直接搜索“附近哪家川菜好吃”,搜索引擎几乎能立刻给出精准的答案。

AI的提示词也经历了类似的演变——从曾经需要专门学习的“技术”,逐渐变成了人人都能使用的“日常对话”。这种变化不仅降低了使用门槛,也使得AI的普及和应用变得更加广泛和高效。

在这个案件中,原告所保护的提示词,现在看来已经不再是所谓的“核心竞争力”了。

当然,这并不是说提示词不重要了,而是它的门槛降低了、稀缺性消失了。过去,能够编写出高效的提示词的人少,成为了一项稀缺的技能,因而具有较高的价值;但是在今天的AI时代,提示词的创作和应用已经不再是少数人的专利,技术的进步让它变得更加普及和易得。

历时三年,回头看去,所谓的“护城河”早就不存在了。即便法院当初判定提示词属于作品,在如今AI能够反推提示词、生成分层源文件的时代,这些原本被视为“核心竞争力”的提示词,可能也不再具有被法律保护的意义。

提示词仍然重要,但它的价值逻辑已经发生了变化。过去,提示词的价值主要体现在“稀缺性”上,能够写出有效提示词的人少,因而价值较高,甚至市场上大多科技公司以丰厚的薪资待遇,广招AI提示词工程师,希望他们能够帮助自己在AI应用中,向前远超旁人一大步。

而今天,提示词的价值更多体现在“效率”上。谁能更快速、更高效地使用这些工具,谁就能在AI的竞争中抢占先机。这种变化背后,藏着AI时代更深层的逻辑:传统意义上的“护城河”正在消失,速度才是最重要的竞争力。

需要强调的是,这并不是说保护知识产权不重要,而是说,在AI领域,技术的迭代速度太快了,快到你还没来得及建立“护城河”,河道就已经改变了。AI技术每天都在进化,今天的“核心竞争力”可能明天就会被新的工具所替代。

这种变化,让我想起了许多律所的主任,面试新律师时常常会问:“你的业务领域或个人的护城河是什么?”但不妨想一想,传统意义上的护城河是什么?它通常指的是某种别人无法轻易掌握的技能,你通过掌握这一技能可以长期获利。

这种思路在过去可能是行得通的,但在AI时代,它可能已经不再适用了。你今天掌握的技能,明天可能就会被AI替代;你现在觉得特别难的事,过不了多久可能就会变成傻瓜式操作,任何人都能轻松应对。

那么,什么是“快速迭代”?它的核心就是不断尝试新工具,不断调整自己的工作方式,并保持对新技术的敏锐度,快速学习新的可能性和工作模式。

比如说,许多律师与其花时间去研究如何编写有效的辩护词提示词,不如多试试将一些自己写作风格的文章与辩护词装进知识库,让它不间断地学习更像你的风格的写作方式,通过知识库能不能提高自己的工作效率;

与其担心AI是否会取代自己,不如想办法让AI成为提升自己产出的工具,让工作变得更加高效。

所以,在AI时代,我们不需要执着于“护城河”。相反,我们应该像“护城河”的水一样,源源不断,不再看天吃饭,而是做好储备,控制水流,随时调整自己的状态和方法,能跟上时代的节奏。

本文内容仅供参考,不构成任何专业建议。使用本文提供的信息时,请自行判断并承担相应风险。